厳格、精緻な古典的美学を現代に蘇らせ、更なる進化の道を歩む、120haもの自社畑を所有するブルゴーニュのドメーヌ的グランメゾン

【フェヴレ】

〜Faiveley〜

ワインにあまり馴染みのない方でも、ニュイ・サン・ジョルジュに本拠を置き、1825年の創立から今日まで、7代にわたって続く高名なグラン・メゾン「フェヴレ」の名をご存じの方は多いと思います。

1825年にピエール・フェヴレが創業して以来、後継者は代々フェヴレの名を社名に冠し、4代目のジョルジュ・フェヴレは、かの有名なコンフレリー・デ・シュヴァリエ・デュ・タストヴァン(利き酒騎士団)の創設者のひとりとして知られ、オスピス・ド・ニュイ・サン・ジョルジュのキュヴェにも、[レ・サン・ジョルジュ キュヴェ・ジョルジュ・フェヴレ]としてその名を残しています。

フェヴレが数ある他のネゴシアンと一線を画すのは、その広大な自社畑から造られるドメーヌ物のワインが、全生産量の8割を占めるという事実です。コート・ド・ニュイ、コート・ド・ボーヌ、そしてコート・シャロネーズまで、合わせて120haもの自社畑を所有し、シャンベルタン・クロ・ド・ベーズやエシェゾーなどグラン・クリュに10ha、ニュイ・サン・ジョルジュのレ・サン・ジョルジュやジュヴレ・シャンベルタンのクロ・デ・ジサールなどプルミエ・クリュに25haの畑を持っています。ひとつのクリマの面積は平均して1haと決して大きくはありませんが、それだからこそクリマごとに手の込んだシュール・ムジュール、すなわちオーダーメイドのワイン造りを行うことができるのです。

今日、7代目当主としてフェヴレを率いるのは、2005年に25歳の若さで事業を引き継いだエルワン・フェヴレで、奇しくも彼の父、6代目当主フランソワ・フェヴレがメゾンを継承したのも25歳の時であったそうです。

エルワンは当主の座に就くや否や、改革を断行します。その一つが樽熟成庫で、旧来の樽メーカーから、フランソワ・フレール、タランソ等3社に代え、優れた樽を導入します。また、優秀な栽培責任者が1999年に引退し、その後栽培が疎かになっていたことから、2007年以降、畑の耕作はジェローム・フルースの指揮下、個別のチームによる分担制となりました。

これらの改革により、フェヴレの厳格、精緻な古典的美学が蘇り、2000年代前半に一時失いかけていた評判が元に戻ると同時に、若いうちはなかなか飲みづらく、長年寝かせて初めて花開く典型的な長期熟成型のワインを、比較的早いうちに飲み頃を迎え、かつ長期の熟成もでき得るワインへとスタイルを変えました。これには、エルワン就任後にフェヴレに入り、現在では栽培・醸造の技術責任者を担うジェローム・フルースによる緻密なワイン造りが支えています。

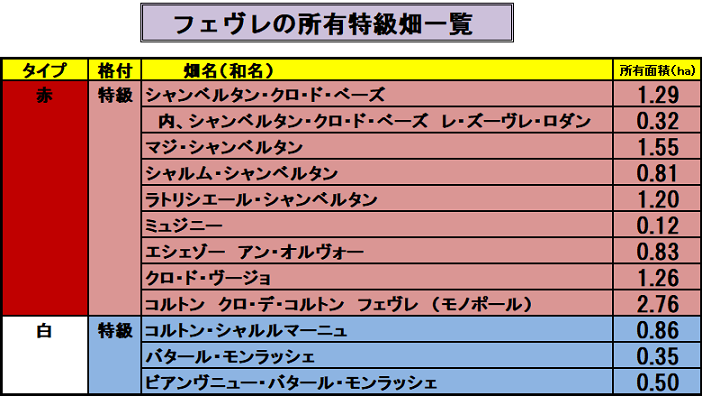

さらに、本拠がニュイ・サン・ジョルジュということもあり、コート・ド・ニュイの赤ワインに特化しがちだったポートフォリオをコート・ド・ボーヌの白にも広げるべく、2008年にグラン・クリュのバタール・モンラッシェとビアンヴニュ・バタール・モンラッシェを入手。同時にピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュのガレンヌも加わり、壮観なラインナップを完成させました。下に、所有する特級畑の一覧表を掲載しておりますので、ご覧下さい。

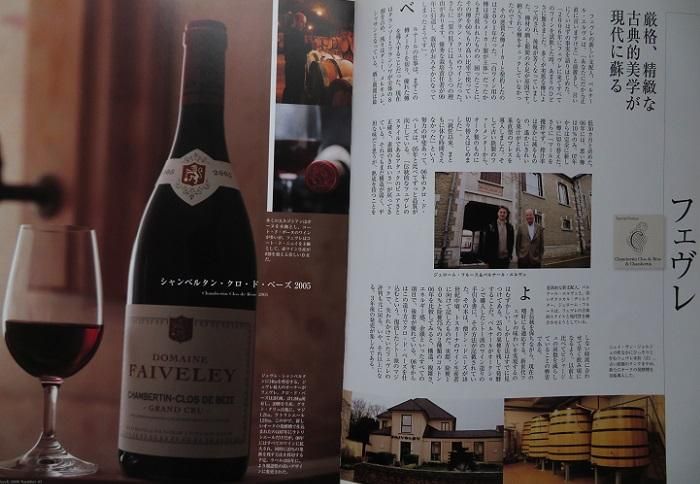

フェヴレのトップ・キュヴェは、ブルゴーニュを代表する別格の特級畑シャンベルタン・クロ・ド・ベーズで、ここに3区画1.29haを所有しており、クリマを代表するワインのひとつとして、下の写真の通り、美術出版社発行の「ワイナート43号」に掲載されています。

このクロ・ド・べーズの中でも、通常版のクロ・ド・べーズとは別仕立てで、少量造られる、2010年が初ヴィンテージの[特級シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ レ・ズーヴレ・ロダン]はフェヴレのラインナップの中で、特に注目に値するワインです。

[シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ レ・ズーヴレ・ロダン]は、クロ・ド・べーズの中にある面積0.32haの区画に植えられた1966年の古樹の葡萄のみで造る特別キュヴェで、エレガントなタンニンと繊細なストラクチャが特徴で、歴史的なテロワールの特徴を完璧に反映しています。

エルワンの曾祖母マルトは、叔父の美術愛好家モーリス・フェナイユを通じ、大芸術家オーギュスト・ロダンと家族ぐるみで交流がありました。モーリス・フェナイユは、ロダンの熱烈な崇拝者で、生涯を通じロダンのパトロンを務めていましたので、ロダンとフェヴレ家との特別な関係を偲び、彼が生み出した不朽の作品へのオマージュとして、このシャンベルタン・クロ・ド・べーズの素晴らしい畑を「レ・ズーヴレ・ロダン(Les Ouvrees Rodin=ロダンの創造物)」と名付けたのです。また、ドメーヌ・フェヴレの中心には、ロダンのオリジナル作品「接吻」のブロンズ彫刻が据えられており、フェヴレ家とロダンとの親交の深さがうかがえます。

エルワンは、フェヴレの公式HPの中で、シャンベルタン・クロ・ド・べーズ レ・ウーヴレ・ロダンを造った経緯について次のように語っています。

『私たちの家族とオーギュスト・ロダンの間に共有された特別な絆を思い出し、今こそ、この芸術家に敬意を表す時です。コート・ド・ニュイ産の最も貴重なワインだけが、偉大な芸術家オーギュスト・ロダンの記憶を称えるにふさわしいものでした。そこで私たちは、私たちの歴史とブルゴーニュの歴史の一部である、並外れた繊細さを持つグラン・クリュ[シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ レ・ズーヴレ・ロダン]を彼に捧げることにしました。』

フェヴレが所有する特級畑の中で、もう一つ大切にしており、その認可までの経緯を含めて大変面白いワインがあります。それが面積2.76haのモノポール特級畑で造る[特級コルトン クロ・デ・コルトン フェヴレ]です。

ブルゴーニュの地図を開き、フェヴレがコルトンに単独所有している「クロ・デ・コルトン フェヴレ」の区画を探しても、その名前を見つけることはできません。その理由は、「クロ・デ・コルトン フェヴレ」の名称は、原産地呼称制度が施行された1937年より後に後述する紆余曲折の経緯を経て、ようやく認められたためです。

「クロ・デ・コルトン フェヴレ」の区画は、ラドワ・セリニ村に位置するリューディ「ル・ロニエ・エ・コルトン(Le Rognet et Corton)」の中にある約3haの区画で、3代目当主フランソワ・フェヴレが1872年に購入しています。その時の購入書類にクロ・デ・コルトンの表記があったため、この名前でワインを販売していましたが、コルトンの他の生産者から、『「ロニエ」は「端を切り取る」の意味であることから、特級コルトンとは認められない』との異議が出されました。そこで4代目当主ジョルジュ・フェヴレは、歴史学者に依頼し、畑の出自を調べ、昔ブルゴーニュ公が娘の結婚の祝いとしてコルトンの一部を贈る際にロニエと名付け、その区画が1864年にはクロ・デ・コルトンの名称を使用した事実があることを証明し、[特級コルトン クロ・デ・コルトン]を名乗る権利を勝ち取りました。

しかし、『「クロ・デ・コルトン」というあたかも独立した特級畑のような名称は紛らわしく、使用は認められない』との訴訟が起こされ、裁判沙汰に発展しますが、ディジョンの裁判所は、その公式裁定にあたり、畑名の後に自社名を付加することを条件に認可しましたが、自社名を付加することにフェヴレ側に異論があろうはずはなく、[特級コルトン クロ・デ・コルトン フェヴレ]を商標名とすることで、1938年にようやく決着をみたのです。

*ご参考までに、畑名ではなく、商標名で赤の特級コルトンを造る特例を認められたのは、このフェヴレの[コルトン クロ・デ・コルトン フェヴレ]とコルトン最大の大地主ルイ・ラトゥールの[シャトー・コルトン・グランセ]の二例のみです。

このような経緯もあり、フェヴレではこの[特級コルトン クロ・デ・コルトン フェヴレ]を試飲ではシャンベルタン・クロ・ド・べーズの前に供するなど、大切かつ誇りにしています。また、以前の[特級コルトン クロ・デ・コルトン フェヴレ]は、マット・クレイマー氏の名著「ブルゴーニュワインがわかる(2000年発行)」の中で、『濃厚なたくましいワインで、今日のコルトンの中では優れた部類にはいるものの、タンニンがかなり強く、荒々しい所がある』と評されていましたが、2005年からの7代目当主エルワンの就任以来、明らかな変化を見せています。具体的には、2007年から導入された垂直式の圧搾機により過度なタンニンの抽出をなくし、熟成にあたっては、目の粗いサン・バレー産のオーク樽を使用することで柔らかみを出すことに成功しており、よりエレガントさを求めるようになっています。

実際に、ジャスパー・モリス氏も、その著書「ブルゴーニュワイン大全(2012年発行)」の中で、フェヴレのコルトン クロ・デ・コルトン フェヴレについて、『新体制になってから、このワインは、しなやかさで柔らかい味わいの奥に豊かな果実味を持つようになり、角張ったコルトンの悪例に染まっていない』と述べており、これを裏付けています。

また、下に掲載の通り、美術出版社発行のワイナート54号「コルトン&コルトン・シャルルマーニュ特集」に取り上げられており、この本の中で、フェヴレの[特級コルトン クロ・デ・コルトン フェヴレ]は、『時代に翻弄されながら、今こそ真価を発揮する孤高のモノポール』として4ページにわたって紹介されています。

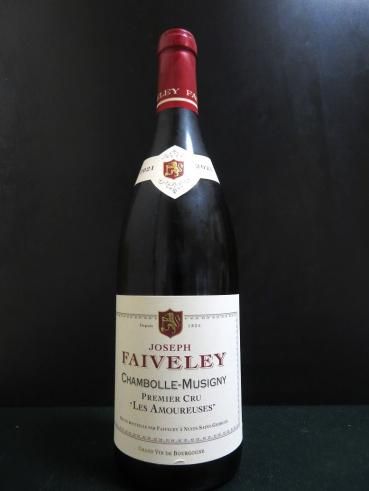

シャンボール・ミュジニー一級レザムルーズ 2021[ドメーヌ・フェヴレ]![]()

65,890円(税込)

ジュヴレシャンベルタン一級ラヴォー・サン・ジャック 2021[ドメーヌ・フェヴレ]

17,820円(税込)

ジュヴレシャンベルタン一級ラ・コンブ・オー・モワンヌ 2021[ドメーヌ・フェヴレ]

15,950円(税込)

特級コルトン クロ・デ・コルトン フェヴレ 2017(モノポール)[ドメーヌ・フェヴレ]![]()

18,920円(税込)

SOLD OUT

26,950円(税込)

SOLD OUT

19,910円(税込)

SOLD OUT

特級シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ レ・ズーヴレ・ロダン 2013 [ドメーヌ・フェヴレ]![]()

69,300円(税込)

SOLD OUT

特級シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ レ・ズーヴレ・ロダン 2014 [ドメーヌ・フェヴレ]![]()

64,900円(税込)

SOLD OUT

ニュイ・サン・ジョルジュ一級レ・ダモード 2016[ドメーヌ・フェヴレ]

8,800円(税込)

SOLD OUT

当ページにて、大手ネゴシアンの現状について少し触れることといたします。

大手ネゴシアンであるフェヴレは、同じく大メゾンのルイ・ジャド等と同様に買い葡萄による大量生産でリーズナブルな価格でブルゴーニュワインの普及に努めてきたこともあり、ドメーヌ物ではないネゴシアン物として一段落ちるイメージをお持ちの方もおられるかもしれません。

しかし、今日大手ネゴシアンは以下に記載したように大きく変貌を遂げ、もはやネゴシアンとは呼べない状況になっています。

第一次世界大戦の戦禍に世界恐慌が加わったワイン不況の1930年代に一部でドメーヌ元詰めが開始されます。当初は小さなドメーヌの販売力が大きなネゴシアンに及ぶはずはなく、ネゴシアンの優位は1980年頃まで続きます。しかし、1980年台以降、秀逸なドメーヌ物のワインを集め、世界的に販売するクルティエが登場すると同時に、「自らの手で葡萄を育て、醸造、元詰めまで一貫して造られたドメーヌ物のワインの方が優れているに違いない」と考えるワイン愛好家たちに支えられて、フランス国内外市場で徐々に頭角を現し始めます。

この事態に及んでネゴシアンも傍観することができなくなりました。これまで高品質な葡萄を供給してくれていた栽培農家が次々にドメーヌ元詰めを始めれば商売あがったりになるからです。従って、このドメーヌ元詰めワインに対抗するためには、「自分たちで管理できる自前の葡萄畑の規模を広げ、設備投資や優秀な醸造家を雇用し、ワインの品質を高めるより他に方法はない」と考え、ネゴシアンのドメーヌ化が加速していきます。もはや従来のように「買い葡萄による大量生産」ではないのです。「広大な銘醸畑を所有し、自ら高品質のワインを醸造・販売し、世界にブルゴーニュワインの魅力を知らしめる」ことが今日の大手ネゴシアンのポリシーであり、このダイナミズムは潤沢な資金と葡萄栽培やワイン醸造・販売について高度のノウハウを持つネゴシアンならではのものと言えるでしょう。

現在では、逆にドメーヌがビジネスの規模を広げるために、ネゴシアンを並行して運営する例も増えており、もはやネゴシアンとドメーヌの垣根は取り払われたと申せます。若き当主エルワンのもとで、更なる高みを目指して進化し続けているフェヴレに今後もご注目下さい。